ご挨拶

-

院長 斎藤真希

院長 斎藤真希

あさひ病院は2005年に開設され、高齢者のための精神科病院として、主に認知症診療に尽力してまいりました。

2015年には、埼玉県より認知症疾患医療センターの指定を受け、地域における認知症診療の中核的役割を担っています。入院施設は300床の長期療養病棟であり、認知症に伴う行動・心理症状や慢性の身体疾患のため、自宅・施設での療養が困難な方が対象となっています。

残存機能の維持とQOLの改善を目標とし、リハビリテーションに力を入れています。

また、終末期ケアを重視し、行動制限や延命的治療は最小限としています。患者さまとご家族が、残された時間を穏やかに過ごせるよう、多職種で支援いたします。

今後も、より質の高い医療・介護を提供し、皆様に信頼される病院となるよう研鑽を積んでまいります。 -

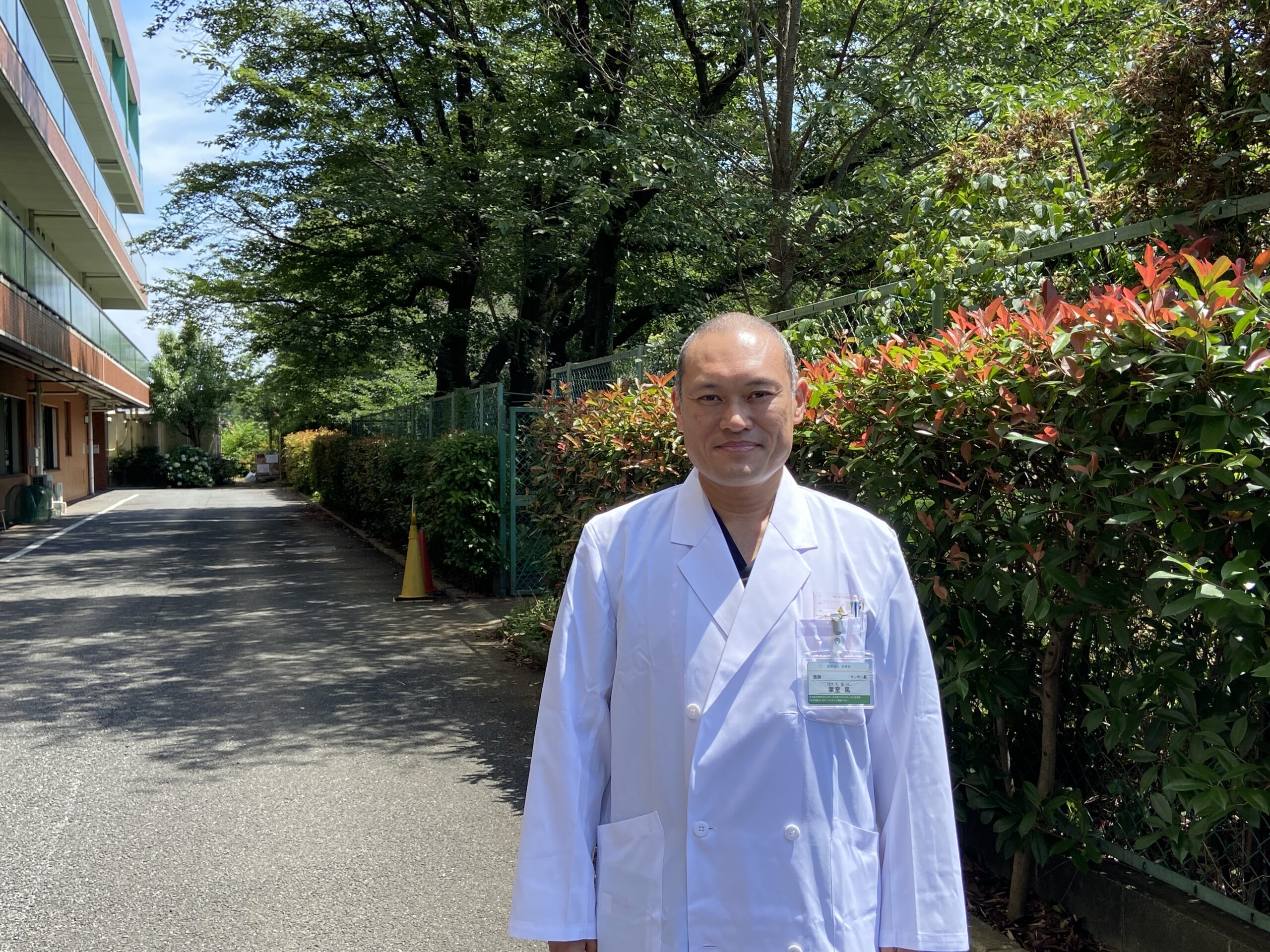

センター長 葉室篤

センター長 葉室篤

人は年を取ると物忘れが増える傾向にあります。中には何かしら日常生活に支障が出ている方もいます。物忘れを感じているご本人、ご家族、その方を支援している医療介護の方々は、物忘れが認知症によるものか当然気になります。

また認知症であったとして原因は何なのか?(例えばアルツハイマー?血管性?など)を診断する事は治療方法もそれぞれ異なるのでとても大事です。

当センターはそのような方々に対して、幅広く相談を受けます。その後認知症かどうかの診断・原因・治療を考え、近隣の介護・医療機関との連携を行いながらその人らしく暮らしていくための道筋を提案させていただきます。

また当センターでは物忘れの状態に合わせた外来作業療法(いきいきクラブ)、重度認知症デイケア、オレンジカフェを運営しています。

病院にまで繋がらない方は狭山市より委託されている認知症初期集中支援を実施しております。

お気軽にご相談ください。

理念

信頼と愛とで築く地域医療

―基本姿勢―

- 診療について納得のいく説明をします。

- 在宅医療を重視し、認知症に対しての看護・介護方法を支援します。

- 患者さんの人生が最後まで豊かであるようにその意思を尊重します。

- よりよい医療が行われるように研修、研鑽いたします。

―権利憲章―

【公平】適切な医療を平等にうける権利があります。

【情報】説明と同意に基づいた医療の提供を受ける権利があります。

【選択権】当院の診察に対し、他の医師や医療機関の意見(セカンド・オピニオン)を参考にする権利があります。

【自己決定】自らの意思で医療の内容を選択する権利があります。

【開示】自らの診療情報の開示を求める権利があります。

【守秘】プライバシーが保護される権利があります。

あさひ病院の終末期医療

あさひ病院の終末期医療

- 『終末期(ターミナル)』の定義

医師による医学的総合判断に基づいて、回復の見込みがなく、死が予測される状態から死に至る期間 - 『終末期医療』の定義

終末期に提供される特別な医療、及びそれ以前から準備される医療の総称 - 終末期における心肺蘇生術(CPR)は基本的に不必要である

- 在宅死のプログラムを1つの選択肢として用意すべきである

認知症疾患医療センター

認知症疾患医療センターでは、認知症に関する鑑別診断を実施するとともに、地域の保健医療・介護関係者等との連携の推進、人材育成等を行うことにより、地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図ることを目的としています。

当院は、平成27年4月より埼玉県からこの「認知症疾患医療センター」の事業を受託しています。

認知症疾患医療センター

高齢化の進展に伴い今後増加が見込まれる認知症患者やその家族を医療面から支援するため、埼玉県では認知症疾患医療センターを9か所、さいたま市では1か所の計10か所に設置しています。(平成27年4月1日現在)

認知症疾患医療センターの役割

認知症疾患医療センターは、認知症に関する専門医療相談や鑑別診断などを行い、地域の保健医療・介護機関と連携を図り地域の認知症疾患対策の拠点となります。

認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)

「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」とは、2015年1月に厚生労働省が打ち出した認知症施策です。認知症の方の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目的としています。

当院は、新オレンジプランに則った認知症の方やそのご家族様への治療・支援をおこなっております。

施設概要

| 名称 | 医療法人尚寿会 あさひ病院 |

|---|---|

| 院長 | 斎藤 真希 |

| センター長 | 葉室 篤 |

| 開設日 | 平成17年4月1日 |

| 所在地 | 埼玉県狭山市大字水野592番地 |

| 電話 | 04-2957-1010 |

| 診療科目 | 老年精神科(認知症)・精神科・心療内科・内科 |

| 病床数 | 300床(精神病床300床) |

| 診療実績 (令和3年度) | 外来患者数 8,762人 入院患者数 96,128人 平均外来患者数 36.01人/日 平均入院患者数 263.6人/日 医療相談件数 1,615件 鑑別件数 639件 平均病床利用率 91.98% |

- 保険医療機関

- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)

- 生活保護法指定医療機関

- 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関

- 精神保健指定医療機関

- 日本認知症学会教育施設

- 埼玉県認知症疾患医療センター

- 医療保護入院等診察料

- 認知症専門診断管理料

- 認知症患者リハビリテーション

- 重度認知症デイケア

- 精神科身体合併症管理加算

- 精神科作業療法

- 特殊疾患病棟入院料

- 認知症治療病棟入院料1

- 精神療養病棟入院料

- 入院時食事療養(Ⅰ)

- 精神科救急搬送患者地域連携受入加算

- 認知症治療病棟入院料 夜間対応加算

沿革

| 令和05年06月 | 葉室篤センター長 就任 |

|---|---|

| 令和04年04月 | 石川純センター長 就任 |

| 令和元年09月 | 重度認知症患者デイ・ケア開設 |

| 平成30年12月 | 井戸プラント設置・運用開始 |

| 平成30年07月 | 障害者総合支援法による指定自立支援医療機関の更新(令和6年まで) |

| 平成29年11月 | 新弘一センター長 就任 |

| 平成29年04月 | 斎藤真希院長 就任 |

| 平成29年01月 | 狭山市委託事業 認知症初期集中支援チーム「オレンジサポート」活動開始 |

| 平成28年01月 | 外来精神科作業療法「いきいきクラブ」スタート |

| 平成27年04月 | 埼玉県より認知症疾患医療センターの指定 |

| 平成26年12月 | 難病の患者に対する医療等に関する法律の指定医療機関に指定(H004147) |

| 平成26年07月 | 「生活保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」に基づく医療支援給付指定医療機関の指定 |

| 平成26年05月 | 認知症患者リハビリテーション加算開始 |

| 平成26年04月 | BCP策定(事業継続計画)防災倉庫設置 |

沿革

| 令和04年04月 | 石川純センター長 就任 |

|---|---|

| 令和元年09月 | 重度認知症患者デイ・ケア開設 |

| 平成30年12月 | 井戸プラント設置・運用開始 |

| 平成30年07月 | 障害者総合支援法による指定自立支援医療機関の更新(令和6年まで) |

| 平成29年11月 | 新弘一センター長 就任 |

| 平成29年04月 | 斎藤真希院長 就任 |

| 平成29年01月 | 狭山市委託事業 認知症初期集中支援チーム「オレンジサポート」活動開始 |

| 平成28年01月 | 外来精神科作業療法「いきいきクラブ」スタート |

| 平成27年04月 | 埼玉県より認知症疾患医療センターの指定 |

| 平成26年12月 | 難病の患者に対する医療等に関する法律の指定医療機関に指定(H004147) |

| 平成26年07月 | 「生活保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」に基づく医療支援給付指定医療機関の指定 |

| 平成26年05月 | 認知症患者リハビリテーション加算開始 |

| 平成26年04月 | BCP策定(事業継続計画)防災倉庫設置 |

| 平成22年06月 | 院内に医療用画像管理システム(PACS)を導入 |

| 平成22年06月 | 精神病床 250 床→300 床に増床 |

| 平成21年04月 | 埼玉県子育て応援宣言企業に登録 |

| 平成21年02月 | 狭山市こども医療費指定医療機関の指定 |

| 平成20年01月 | 被爆者一般疾病医療機関の指定 |

| 平成18年09月 | 精神病床 230 床→250 床に増床 |

| 平成18年07月 | 障害者自立支援法による指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定 |

| 平成18年05月 | 精神病床 182 床→230 床に増床 |

| 平成18年04月 | 日本認知症学会教育施設の認定 |

| 平成18年04月 | 埼玉県『患者さんのための3つの宣言』医療機関に登録 |

| 平成17年12月 | 精神病床 152 床→182 床に増床 |

| 平成17年10月 | 精神病床 132 床→152 床に増床 |

| 平成17年06月 | 精神病床 102 床→132 床に増床 |

| 平成17年04月 | 生活保護指定医療機関の指定 |

| 平成17年04月 | 指定疾患医療給付事業委託契約を締結 |

| 平成17年03月 | 医療法人尚寿会あさひ病院(102 床) 開設 |

日本認知症学会教育施設認定証

日本認知症学会では、教育スタッフ(指導医)の充実度、扱う認知症症例の数や種類、付属する診療設備、適切な教育カリキュラムの有無などを詳細に吟味して、認知症専門医を育成するのにふさわしい施設を「教育施設」と認定しています。

この度、あさひ病院がこの教育施設として認定されました。尚寿会では、認知症の病棟立ち上げから現在のあさひ病院に至るまで、早くから認知症について積極的に医療・療養環境の整備に取り組んでいます。今後益々需要が増えるであろう認知症に特化した先生の研修を受け入れるためには、専門病院としてますます精進していかなければなりません。認知症を特別視するのではなく、ひとつの疾病として、治療法や対処法が進歩していくことを望んでいます。